La plus connue des publications issues du personnel enseignant de

l'Université de Montréal est sans contredit celle du frère Marie-Victorin, la Flore

laurentienne, oeuvre scientifique et de vulgarisation monumentale. Publiée en 1935,

elle fut rédigée à partir des recherches effectuées par le frère et ses

collaborateurs sur la flore du Québec méridional. Cet ouvrage reçut des critiques

élogieuses à travers le monde, en plus d'inspirer les travaux de botanistes de plusieurs

pays. À cela s'ajoute la publication des Contributions du Laboratoire de l'Institut

botanique, qui communiquent les découvertes de l'Institut et lui permettent

d'établir des relations scientifiques internationales.

|

Page couverture de l'édition

originale de la Flore laurentienne, 1935.

|

Quelques pages de la Flore

laurentienne.

La naissance de plusieurs sociétés savantes

Suite à l'activité scientifique qui se déroule à la Faculté des

sciences de l'Université de Montréal, plusieurs sociétés savantes

canadiennes-françaises sont créées: la Société de biologie de Montréal en 1922, la

Société canadienne d'histoire naturelle en 1923, etc. Dès 1923, quelques vingt

sociétés savantes sont réunies dans l'Association canadienne-française pour

l'avancement des sciences (ACFAS), qui se donne pour mission de favoriser le

développement scientifique de la société par la recherche, l'enseignement et la

vulgarisation des sciences.

Un autre organisme, l'Institut scientifique franco-canadien (ISFC), est

perçu comme un rival de l'ACFAS, même si le mandat des deux organismes diffère.

Officiellement créé en 1927 par Louis-Janvier Dalbis, l'ISFC a comme objectif de

resserrer les liens intellectuels entre la France et le Canada, ceci en invitant chaque

année environ cinq ou six professeurs français à donner des séries de cours devant les

étudiants canadiens-français ou des conférences publiques.

Le combat des préjugés par la diffusion de

la science

Durant le premier quart du XXe siècle, un

préjugé encore assez répandu au Canada français clame que l'esprit latin des

francophones les éloigne, "de façon naturelle", de toute compétence

concernant les sciences, les techniques, l'administration et le commerce. En revanche, le

pragmatisme des Anglo-Saxons leur garantirait compétence dans la sphère des affaires ou

des sciences. Cette vision, qui servit longtemps à légitimer l'infériorité économique

des Canadiens français dans ces domaines, sera combattue par les scientifiques de la

province dès les années 1920. De l’indifférence, parfois teintée

d’hostilité à l’égard des sciences, la population va progressivement en voir

les bénéfices pour le Canada français. |

Maquette d'une exposition (1FP,4663) |

Sous l'impulsion du frère Marie-Victorin et du frère Adrien Rivard,

la Faculté des sciences va impliquer la population, dans son oeuvre. Le Jardin botanique

et les Cercles des jeunes naturalistes, tous deux fondés en 1931, vont amener le grand

public à s'intéresser aux sciences naturelles.

De même, plusieurs porte-étendards de la

jeune communauté scientifique vont intervenir de diverses façons (conférences

publiques, émissions radiophoniques, articles, histoire des sciences) afin de prouver que

les Canadiens français peuvent sans l'ombre d'un doute réussir au sein de carrières

scientifiques.

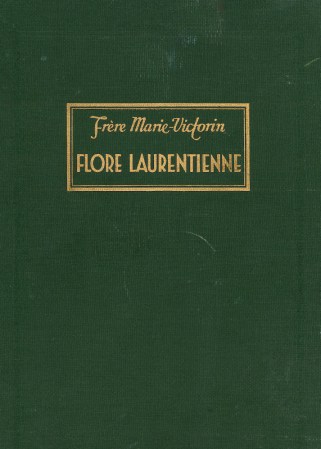

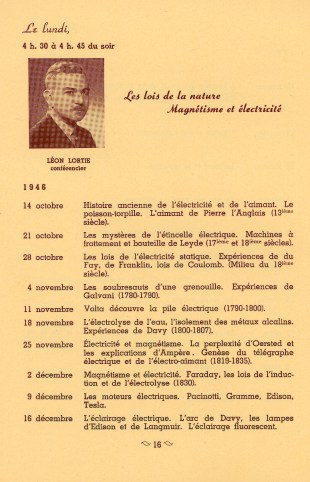

Une page du "programme-horaire" de la saison 1946-1947 de Radio-Collège.

(Salle de consultation de la Division des archives de l'Université de Montréal DG1067

p.16) |

À titre d'exemple, Léon Lortie, formé à la Faculté des

sciences de l'Université de Montréal, fait connaître par ses écrits le chimiste caché

derrière Jean-Baptiste Meilleur (1796-1878), surintendant de l'instruction publique au

Bas-Canada. Lortie reconstitue aussi la vie scientifique à Montréal et à Québec des

débuts du XIXe siècle, en plus de s'intéresser à l'histoire des mathématiques. Enfin,

durant les années quarante, il offre des cours sur l'histoire des sciences à

l'Université de Montréal.

Les sciences prenant une place toujours plus importante

dans la société canadienne-française, Radio-Canada décide d'y consacrer du temps

d'antenne. À partir de 1941, les émissions scientifiques Radio-Collège,

diffusées sur les ondes de la station de radio nationale constituent un nouveau pas de

franchi au niveau de la vulgarisation. Ainsi, divers scientifiques se relaient du lundi au

vendredi afin de vulgariser les sciences auprès du grand public. |

Toutes ces initiatives font prendre conscience au peuple et à l'élite

canadienne-française de l'importance des sciences pour la société. Dorénavant, les

sciences ne seront plus considérées comme un "luxe" mais bien comme un moyen

de reconquête économique et sociale. |